ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА В КОНЦЕ XIV — НАЧАЛЕ XV в.

Политическую историю Нижегородского княжества конца XIV — первого десятилетия XV в., т. е. того времени, которое охватывает Саранский клад, можно реконструировать по летописям и монетам.

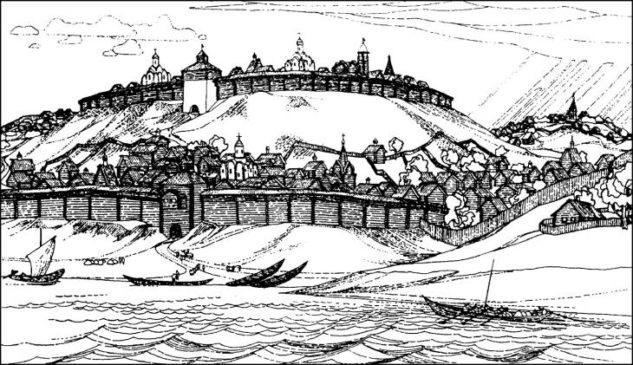

Образование Нижегородского княжества относят к 1341 г., когда Нижний Новгород вместе с Городцом был передан ханом золотоордынским суздальскому князю Константину Васильевичу. В Нижний Новгород — крупный центр торговли, где можно было встретить восточных купцов, был перенесен центр княжества. Здесь развивалось ремесло, стали строить каменный кремль и началось свое летописание. Вскоре было учреждено Суздальское епископство.

Суздаль оставался все время вотчиной Константина Васильевича. После смерти Константина в 1355 г. великокняжеский престол в Нижнем Новгороде занял его старший сын Андрей. Суздаль как удел достался второму сыну, Дмитрию (Фоме), Городец получил следующий сын — Борис, а земли на Вязьме и Ухтоме и в окрестностях Суздаля еще раньше отошли к другому брату — Дмитрию (Ногтю). Так сложилась удельная система Нижегородского великого княжества. Заметим, что летописцы называют военные отряды Нижегородского княжества по его уделам, — например нижегородская, суздальская и городецкая рати в походе 1386 г. на Новгород.

В 1360 г. после смерти московского князя Ивана Ивановича Дмитрий Константинович получает ярлык в Орде на великое княжение Владимирское. Андрей, побывавший за год до этого в Орде, остается в Нижнем Новгороде. Андрей и Дмитрий в том же году участвуют в Костромском съезде князей. Известно, что Дмитрий Московский отнял силой великокняжеский престол у Дмитрия Константиновича в 1362 г., добившись предварительно ярлыка на него у хана Мюрида через своих киличеев после долгих дипломатических интриг в Орде, где еще при дворе Хызра он вел сложную борьбу за этот ярлык с Дмитрием и Андреем Константиновичами.

Борьба за Владимирское великое княжение обостряется в 1363 г., когда Мюрид выдает ярлык на княжение Дмитрию Константиновичу, а Абдуллах — марионетка Мамая — признал великим князем Дмитрия Ивановича Московского. Снова овладев владимирским великокняжеским престолом, Дмитрий Константинович вскоре прекращает борьбу за него с Москвой, так как захват Нижнего Новгорода его братом Борисом Константиновичем сильно осложнил положение.

Борис укрепил Нижний и не принял в нем Дмитрия Константиновича с владыкой Алексеем.

Дмитрий Константинович ушел в Суздаль. И хотя Дмитрий Константинович получил подтвердительный ярлык от Азиза на Владимирское великое княжение, он уступил его Дмитрию Московскому в обмен на поддержку со стороны Москвы его борьбы с Борисом Константиновичем.

Дмитрий Иванович пытался выманить Бориса из Нижнего, но неудачно. Тогда митрополит Алексей, действовавший в союзе с великим князем Московским, контролировавший в значительной мере церковные дела в Нижнем Новгороде, распорядился закрыть там все церкви.

Отказ Дмитрия Константиновича в пользу Москвы от Владимирского великого княжения теперь окончательно делал Нижегородское великое княжение княжением «второго ранга» после Московского великого княжества.

Однако суздальская церковь с трудом мирится с таким положением и время от времени заявляет о своих амбициях, подавляемых московским князем и митрополитом. Например, в конце 70-х годов XIV в. суздальский владыка Дионисий выступил против Митяя — ставленника Дмитрия Московского на митрополичий престол.

В 1364 г. Борис Константинович под натиском Дмитрия Константиновича и московских ратей ушел из Нижнего Новгорода в свой удельный Городец. Нижний Новгород остается за Дмитрием Константиновичем. В 1365 г. умирает Андрей, и Дмитрий Константинович становится полновластным великим князем Нижегородским13. Вскоре город был разорен новгородскими ушкуйниками и.

Дмитрий Константинович стремится поддерживать хорошие связи с Москвой. В 1366 г. его дочь Евдокия выходит замуж за Дмитрия Московского15. В 1374 г. Дмитрий «со своею братиею» участвует в съезде князей в Переяславле во время рождения у Дмитрия Московского сына Юрия. В конце 1360—1370-х годов Дмитрий Константинович осуществил несколько походов на татар и даже посадил в Болгаре своего ставленника.

В 1375 г. татары из Мамаевой орды пограбили Запьянье, а на Нижний Новгород снова напали новгородские ушкуйники. В том же году Дмитрий Константинович» Дмитрий Ноготь, Семен Дмитриевич и Борис Константинович участвуют в походе Дмитрия Московского на Тверь. В 1376 г. Дмитрий Константинович посылает сыновей Василия и Ивана участвовать в совместном с Москвой походе на Болгар. Болгарские правители откупились от русских князей и те ушли, разорив окрестные земли.

Вторая половина 70-х годов XIV в. — время максимального сближения Дмитрия Московского и Дмитрия Суздальского. В летописях, например в Рогожском летописце, Дмитрий Константинович под 1374 и 1375 гг. называется тестем великого князя, и самому ему присваивается титул «великий князь». В других местах летописи он назван великим князем только как великий князь Владимирский и в сообщении о смерти.

В 1377 г. Дмитрий Константинович посылает сына Ивана и князя Семена Михайловича участвовать в походе Москвы против Арапшаха, который, как пишет летописец, захотел идти ратью на Нижний Новгород. Поход, как известно, кончился полным поражением из-за разгильдяйства русских войск. При нападении на русских татары из орды Мамая использовали помощь мордовских князей. Иван Дмитриевич (сын Дмитрия Константиновича) утонул при отступлении. Татары взяли Нижний, разграбили его и ушли. Дмитрий Константинович скрылся в Суздале.

Вскоре сын Дмитрия Константиновича Василий Дмитриевич Кирдяпа приехал из Суздаля в Нижний. В Засурье появился Арапшах, а мордовские князья ударили на нижнегородские границы, но Борис Константинович встретил их у Пьяны и, одержав победу, прогнал их за Пьяну. Дмитрий Константинович, чтобы развить успех, послал сразу же брата Бориса и своего сына Семена с ратью вместе с войском Дмитрия Московского на мордовских князей. Поход кончился полным поражением мордвы.

В 1378 г. Нижний был взят татарами, Дмитрий Константинович приехал из Городца и хотел выкупить город, но татары выкуп не взяли, сожгли Нижний Новгород и ограбили «Березово поле и уезд». В 1380 г. какие-то суздальские рати, видимо, принимают участие в Куликовской битве. Но, когда в 1382 г. Токтамыш двинулся на непокорную Москву, Дмитрий Константинович послал ему в помощь против Москвы сыновей своих Василия и Семена. Братья с войском нагнали Токтамыша у Рязани. Василий и Семен Дмитриевичи вели себя как изменники, что облегчило татарам взятие Москвы.

Так закончился союз двух Дмитриев — Московского и Нижегородского, который сложился еще в 1364—1366 гг. На обратном пути Токтамыш отпустил Семена к отцу вместе со своим послом, а Василия взял с собой в Орду в качестве заложника. В 1382 г. в Орду едет Борис Константинович из Городца. В следующем, 1383 г. к Борису в Орде присоединился его сын Иван Борисович, а Дмитрий Константинович посылает в Орду своего сына Семена. 5 июля 1383 г. умер Дмитрий Константинович. Токтамыш отдает Нижегородское великое княжение Борису Константиновичу. Борис осенью выехал из Орды и прибыл в Нижний, а с ним поехал и Семен Дмитриевич, видимо, с ярлыком на Суздаль.

В 1386 г. Борис Константинович едет в Орду снова. Там он пробыл с весны до осени. Находившийся в Орде в качестве заложника с 1382 г. Василий Дмитриевич пытался тогда же бежать, но неудачно.

Так как права на Суздаль принадлежали старшему из Дмитриевичей, Василию, Орда, верная своей политике разъединения русских князей, стремилась задержать подольше именно его, охотно отпуская в Суздаль Семена, младшего брата.

Токтамыш поддерживает Бориса Константиновича как старого врага Москвы. Однако в 1386 г. Борис принимает участие в походе Дмитрия Донского на Новгород. Он, видимо, ищет поддержки Москвы, но неудачно. В 1388 г. Борис Константинович посылает сына Ивана в Орду, а Василий Дмитриевич Кирдяпа, наконец, выходит из Орды с ханским ярлыком на Городец. В союзе с Семеном, при поддержке Москвы с воинами суздальскими и Городецкими Василий Кирдяпа подошел к Нижнему и стоял у его стен с 10 по 15 марта. Тогда Борис Константинович отказался от Нижнего Новгорода и ушел в Городец, от которого братья отказались. Так стали княжить Василий Кирдяпа и Семен Дмитриевич в Нижнем Новгороде. Одновременно Василий стал суздальским князем, о чем говорят его монеты.

Нумизматические материалы свидетельствуют, что Василий Кирдяпа, захватив Нижний Новгород, присвоил себе титул «великий князь». Очевидно, он сделал это без ярлыка Орды на великое княжение. Русская летописная традиция, строгая в данном вопросе, видимо, именно поэтому не называет Василия Кирдяпу (кроме одного случая) «великим князем», а Дмитрия и Бориса Константиновичей, получивших ханские ярлыки, так называет.

Дмитрий Донской располагал какими-то землями внутри границ Нижегородского княжества, что позволяло ему эффективно вмешиваться в дела княжества.

После смерти Дмитрия Донского в 1389 г. вопрос о княжении в Нижнем Новгороде встал снова. В том же году Борис Константинович идет в Орду, 30 дней сопровождает Токтамыша в походе против Тимура, а потом ждет хана в Сарае. В 1391 г. Борис Константинович вернулся из Орды с ярлыком на Нижегородское великое княжение, который он вымолил у Токтамыша. В следующем, 1392 г. Василий I Московский за большую сумму покупает в Орде ярлык на Нижний Новгород: Токтамыш, потерпевший поражение от Тимура, остро нуждался в средствах. Рогожский летописец осуждает эту сделку, говоря, что Нижний Новгород был взят Василием златом и серебром, а не правдой; Василий «сложил …целование крестное князю великому Борису Константиновичу».

Василий I, возвращаясь из Орды, у Коломны отослал татарских послов и группу своих бояр в Нижний. По приезде их в Нижний нижегородские бояре предали Бориса, который хотел найти у них помощь и поддержку, и вместе с московскими боярами и послом татарским сместили его. Василий I в ноябре пришел сам в Нижний Новгород, оставался там несколько недель и ушел, оставив наместником и управляющим князя Дмитрия Александровича Всеволожа.

Так совершилось присоединение Нижнего Новгорода к Москве. Л. В. Черепнин писал о военном походе Василия I на Нижний в 1392 г., о том, что Василий I взял Нижний силой. В некоторых поздних летописях есть такое свидетельство, но там, как показал В. А. Кучкин, это — поздняя вставка. В древнейших летописях нет сведений о военном походе Василия I на Новгород в 1392 г.

В 1393 г. Нижний Новгород вновь, видимо, оказался на какое-то время в руках нижегородских князей. Летописи сообщают, что Василию I пришлось совершить поход на Нижний Новгород, захваченный Кирдяпой и Семеном. Возвратился на краткое время в Нижний и Борис Константинович. В декабре 1393 г. он в качестве великого князя дает в Нижнем Новгороде жалованную грамоту Благовещенскому монастырю.

Есть известия, что Василий I выбил Кирдяпу и Семена из Нижнего Новгорода, и те ушли, видимо, сначала в Суздаль, а потом в 1394 г. в Орду. В 1393 г. Василий I был вызван в Орду и там второй раз получил ярлык на Нижний Новгород, Городец, Мещеру и Тарусу. Суздаль в ярлыке, судя по летописным данным, не упоминался. Очевидно, Василию I как-то пришлось выдворять из Нижнего Новгорода и Бориса Константиновича, который был удален в Суздаль, где и умер в мае 1394 г.

Никоновская летопись сообщает, что Бориса Константиновича заковали и содержали в «великой крепости», что является искажением, видимо, реального положения дел.

Некоторые летописи подчеркивают, что Борис Константинович похоронен в Суздале, в своем уделе, отчине. Ранее Суздаль никогда его уделом не был. Положение Бориса Константиновича в Суздале в последний год его жизни следует, видимо, расценивать как положение удельного князя.

Василий Кирдяпа оказался в конце концов в Городце. Хотя Городец по ярлыку 1393 г. отходил к Москве, положение в нем Кирдяпы, видимо, было близким к положению удельного князя. Там Кирдяпа и умер в 1403 г. Городец в договоре Василия I с Владимиром Серпуховским и завещании Владимира назван в числе московских земель. В. А. Кучкин оспаривает дату этих актов (1401—1402) и считает, что Городец отошел к Москве и Серпухову только после смерти Кирдяпы.

Версия о том, что Василий Кирдяпа умер в Суздале, а Городец отошел к Москве до его смерти, маловероятна. Летописи называют Кирдяпу в сообщении о его смерти или, по старой памяти, великим князем Суздальским, или просто князем Городецким. Если наименование Кирдяпы как суздальского князя связано с его смертью в Суздале, то там-то он не мог быть до- 1403 г. великим князем (Борис в известии о его смерти в Суздале не назван великим князем). Очевидно, здесь имелись в виду великое княжение Кирдяпы в Нижнем Новгороде и происхождение из суздальской ветви нижегородских князей (так называли летописи и Дмитрия Константиновича). Остается думать, что наименование Василия Кирдяпы князем Городецким связано с владением им именно в последние годы Городцом, так как ярлык на Городец 1388 г. не был им использован. Пребывание Кирдяпы в Городце и владение им как уделом находят некоторое подтверждение, как увидим ниже, в нумизматических материалах.

В 90-х годах XIV в. митрополит Киприан отнял Нижний и Городец у суздальского епископа, подчинив их своей власти. Жалоба суздальского владыки ни к чему не привела. Суздаль сохраняет какое-то подобие самостоятельности в конце XIV — начале XV в. Там возобновляется, как увидим, самостоятельная чеканка монет при сыне Бориса Константиновича Данииле, но о княжении Даниила Борисовича в Суздале у нас нет никаких сообщений источников.

Василий I Московский завещал Нижний Новгород своему сыну Ивану. Об этом сообщается в первой духовной Василия 1406 г., но во второй духовной грамоте Василия I Иван не назван: он умер в 1417 г. В сообщении поздних летописей о его смерти Иван назван «великим князем» Нижнего Новгорода.

Долго не мог успокоиться младший брат Василия Кирдяпы Семен. В борьбе за свои владельческие права Семен использовал помощь татар, не считаясь с тем злом, которое они приносили русской земле.

В 1394 или 1399 г. Семен Дмитриевич вместе с татарским царевичем Ентяком осадили и взяли Нижний Новгород. Татары, вопреки обещаниям, данным при осаде города, истребили много его жителей, а Семен отказался отвечать за действия татар. Василий Московский послал войско с сыном Юрием во главе, которое, видимо, вернуло к покорности Нижний Новгород и прошло далее в Волжскую Болгарию, взяло Болгары и другие города.

В 1402 г. Семен Дмитриевич из Орды послал Василию I Московскому челобитную с просьбой о мире. Семья Семена была в руках Василия I. Примирение состоялось, и Семен ушел на Вятку, где и умер в том же году. Летопись подчеркивает, что Семен добивался своих вотчинных прав в Орде 8 лет.

Во время нашествия Едигея, как предполагают некоторые историки, сын Бориса Константиновича Даниил был посажен на нижегородский стол. Эта антимосковская акция Едигея восстанавливала на какое-то время Нижегородское княжество. В 1410 г. Даниил взял Владимир. В сообщении летописи он назван «отчичем» Нижнего Новгорода.

В 1408 г. один из татарских отрядов, приведенных Едигеем на Русь, вместе с мордвой взял Нижний. Один из золотоордынских отрядов, участвовавших в походе Едигея, подошел в 1408 г. к Нижнему Новгороду и учинил крупный погром. Оттуда отряд пошел к Городцу, разорил его и направился вверх по Волге, но, получив приказ от Едигея вернуться, этот отряд татар вернулся к Городцу, потом прошел к Нижнему, на Уяды и Березово поле, на Суру, взял Курмыш и Великую Сару. Именно около Великой Сары в связи, вероятно, с этими событиями и был в начале 1409 г. зарыт Саранский клад.

Итак, уже с 60-х годов XIV в начинается процесс постепенного подчинения Нижегородского княжества Москве. Московские князья властно вторгаются в отношения нижегородских князей, в их борьбу за великокняжеский престол в Нижнем Новгороде. Нижегородские князья — Дмитрий Константинович и его дети — уступают Москве положение великого княжества первого ранга. В определенной степени они заинтересованы в мирных и союзнических отношениях с Москвой. Однако ненадежность нижегородских князей как союзников Москвы проявлялась неоднократно, особенно ярко в 1382 г. Понятно стремление Москвы сначала контролировать, а потом подчинить себе Нижегородское княжество, лишить его князей самостоятельности, что и было, хоть и частично и временно, осуществлено в 1392 г. Подчинение Нижегородского княжества — важнейшего сосредоточения торговли на Средней Волге — было условием успеха дальнейшей централизаторской деятельности Москвы.

Отношения между князьями в Нижегородском княжестве были осложнены вмешательством Москвы и Орды. Сама система политических взаимоотношений внутри Нижегородского княжества отличалась от удельной системы Москвы. В Нижегородском княжестве не было тех условий, благоприятных для роста централизма, какие сложились в Московском княжестве. Там не было совпадения великокняжеской столицы и религиозного центра, которое было в Москве и стало мощным фактором объединения русских земель. Нижний Новгород в церковном отношении оказался зависимым то от московского митрополита, то от суздальского епископа. В Нижегородском княжестве не было такого абсолютного господства великокняжеского центра. Великие князья нижегородские были в большей степени суздальскими или Городецкими князьями, чем нижегородскими. Летописи называют Дмитрия и Кирдяпу «суздальскими князьями», а Бориса Константиновича считают «городецким князем». Редко князь называется просто нижегородским, чаще к этому наименованию добавлялось «и Суздальский» или «Суздальский и Городецкий». Князья на великокняжеский стол в Нижний Новгород приходили из уделов, в отличие от московских, которые были прочно связаны со столицей Московского великого княжества. Орда более энергично и эффективно вмешивалась в отношении князей в Нижегородском княжестве, тасуя уделы, меняя их владетелей. Суздальский князь Кирдяпа получает ярлык на Городец, Семену Дмитриевичу, вопреки порядку старшинства, дают ярлык на Суздаль, право на который принадлежало Кирдяпе. Москва продолжает такую политику Орды. После захвата Москвой Нижнего Новгорода Кирдяпа оказывается в Городце, а Борис — в Суздале.

Однако полностью подчинить нижегородских князей Москве не удалось. В Суздале возобновляется независимое княжение Даниила Борисовича, который вскоре сделался великим князем Нижегородским. Упорную борьбу с Москвой, опираясь на ордынские отряды, ведет Семен Дмитриевич.

Эти особенности развития Нижегородского княжества хорошо отразил нумизматический материал. В этом отношении он ярко конкретизирует и существенно дополняет письменные источники.

Источник: Г. А.Федоров-Давыдов, МОНЕТЫ НИЖЕГОРОДСКОГО КНЯЖЕСТВА