И.А. Цыганов «Из прошлого Сергача и его района»

[Продолжение. Начало [Иван Архипович Цыганов] Один из первых краеведов.]

P.S. «Предлагаю сергачанам статью И.А. Цыганова «Из прошлого Сергача и его района» в редакции А.Л. Ященко — старшего».

[Сергач в давние времена]

«Сергачский старожил Иван Архипович Цыганов дал мне интересные сведения о прошлом нашего города, которые он почерпнул из разных источников, когда служил в Земстве … Вот его беседа.

«Сергач лежит на перекрестке дорог в Васильсурск, Ардатов, Лукоянов. Дорога на Василь, Княгинино, Лукоянов была обсажена в 4 ряда березами по Указу графа Аракчеева. Лет 140 назад, как я знаю по рассказам моих предков, и видел в земельных планах 1780-1805 годов, — городская площадь была сравнительно небольшой, и кругом был крупный лес, главным образом дубовый, особенно по пойме реки Пьяны от самого Сергача до русла реки. Лес тянулся по всему течению вверх до устья реки Суры непрерывной площадью. Бассейн реки Пьяны был низменным и болотистым, что мешал сообщению с правым берегом, свободным только в суровую зиму.

На правом берегу Пьяны, против Сергача и сейчас стоит с. Пожарки, бывший лагерь князя Пожарского, а затем его вотчина. Отсюда в 1611 г. он был призван Мининым в Нижегородскую дружину для освобождения Москвы от поляков (Эти сведения недостоверны. Князю Д.М. Пожарскому были выделены земли в Нижегородской губернии уже после изгнания поляков. Село Пожарки не входило в перечень этих сел, а название происходит в связи с частыми пожарами, бывавшими здесь, когда соломенное село выгорало почти дотла — В.Б.). Остальные селения правого берега от поворота Пьяны на Север в количестве более ста деревень были татарские. Много древнее в этих местах жили булгары и мордва (эрзя), но какие из этих народов были могущественнее, точных сведений я не достал.

Из рукописных древних описаний, прочитанных мною у бывшего помещика Подгурского, у меня осталось в памяти, что мордовское население, живущее по берегам Суры, теснилось с юго-востока вдоль реки Волги татарами, стало отходить на Север по глухим лесным дебрям; между ними и встречными племенами, даже мордовскими, происходили кровавые схватки, как и с татарами, надвигавшимися на них отдельными станами.

Окончательный порядок расселения племен установлен при князе Пожарском (наверное, это положение тоже сомнительно. Что скажут историки? — В.Б.), и боровшиеся между собой национальности осели в тех селениях, где живут ныне их потомки.

При научных раскопках могильников в районе Сергача в 1870-1875 годах были найдены серебряные наручники, головные золотые обручи, бусы и другие украшения; из посуды — глиняные горшки и вазы. Заведующие раскопками объяснили нам, что люди эти жили более 700 лет назад, и некоторые принадлежали к княжескому роду и к инородческому племени.

Раскопки в 3,5 верстах от Сергача дали железные секиры, мечи, золотые кольца, головные обручи и нагрудные украшения, что указывало тоже на княжескую могилу лет за 1300 (? — В.Б.) до нашего времени. Более древних могил поблизости не найдено. Вещи из могильников, как нам сказали, направлены в музеи. Из помянутых мною выше рукописей было видно, что набеги на припьянские селения доходили до Пьянского Перевоза и самого Н. Новгорода. Кто были налетчики, кроме татар, в рукописи не указано. Были ли они кочевниками, воинственными племенами или только делали набеги из своих селений с целью грабежа — в рукописях тоже не указано.

В тех случаях, когда набеги производились татарами на появившиеся здесь русские поселения, Нижегородское наместничество посылало в помощь для отпора свои дружины. Границей, где татары были остановлены, являлись селения Камкино и Урга. Главным виновником задержания набегов был все тот же князь Пожарский (? — В.Б.).

Дорога из Ардатова в Сергач и далее в Княгинино, Лысково и город Макарьев служила прямым путем движения товаров, главным образом хлеба и скота. Вследствие частых грабежей здесь были устроены военные кордоны. Эти охраны просуществовали до сороковых годов. За окончательное усмирение Московское правительство князьям и дворянам роздало местные земли, особенно при Екатерине II. Новые владельцы колонизировали свои земли крестьянами и поработили местное население.

По данным 1864 г. в Сергачском уезде таких владельцев было более 400. Уже после наделения крестьян землей, по выходе из крепостной зависимости, у дворян было 188513,8 десятин, у купцов 6291, казенной 4681, удельной 19035 и церковной 3218 десятин. У крестьян же всего уезда в количестве 177 селений было 96526,9 десятин.

[Сергачане — промыслы]

При усмирении края на месте, где стоит Сергач, был основан Казенный поташный хутор, подведомственный Сибирской государственной конторе с охраной 200 человек. Для оплаты недоимок по государственным подушным податям люди посылались в эти места для заработка. Сюда присылались бежавшие от помещиков, сюда же присылались в ссылку за совершение, проступка и попадали под надзор военной охраны хутора. Все это увеличивало население и создало поселки Ключево, Толбу, Кузьминку, Богородское, Кладбище.

Люди, работая на хуторе и не желавшие вернуться на родину, зачислялись государственными крестьянами, работая на казну.

В 1674 г. согласно Грамоте хутор Сергач был переименован в с. Сергиевское, а в 1779 г. передан в Нижегородское наместничество в ведения Н. Новгорода.

В 1798 г. селение Сергачское согласно Указу утверждено городом с присвоением герба «Медведь».

По прекращению работ поташного хутора население главным образом занималось хлебопашеством, которое мало его обеспечивало, да и земли были мало плодородны по песчаности и глинистости почв. Лес давал строительный материал и топливо.

Однако лес не только вырубался, но и выжигался целыми участками под пахотную землю. Развился своеобразный охотничий промысел: вождение медведей с ворожбой по городам и даже за границу. С каждым медведем уходило четверо и больше человек: хозяин-распорядитель, два поводильщика и один кобзарь — мальчик, а иногда один музыкант с барабаном.

Медведей в городе было 150, кроме медвежат. Этот промысел продолжался более 200 лет до издания запретного закона об уничтожении медведей в 1866-1867 гг.

Занимались жители и изготовлением кирпича, выделкой конной сбруи для местных нужд, так как сбыт в окружные малые селения был мал. Жители плотничали, клали печи, пилили лес и доски, но лучшие мастера уходили на работу в другие города, на Волгу, шахтерами в Донбасс.

[Становление Сергача]

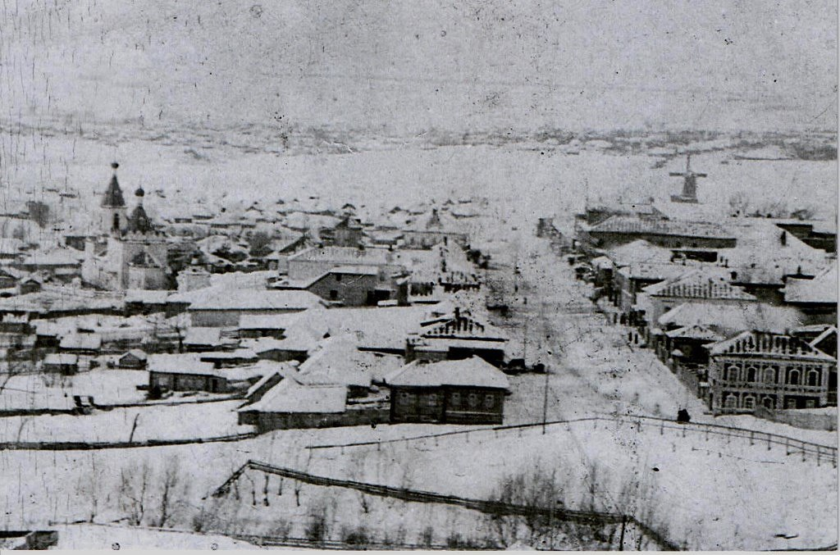

Постройки Сергача до утверждения его городом и до 1836 г. были преимущественно деревянные, крытые больше соломой. Построены одной улицей, к бугру, вдоль реки Сергачки. После летнего пожара, уничтожившего в 1828 г. всю линию постройки, новое строительство уже воздвигалось по утвержденному городскому плану. Вследствие такого положения многие жители переселялись с гористой территории на крестьянские слободы. Число городских жителей не убывало, а прибывало от приписанных к городу новых пришельцев, особенно в 1861 году от вольноотпущенных дворовых людей. Городские же крестьяне с 1865 г., получив свои наделы, стали выселяться на вновь отведенные слободы — Зайчиху, Кучино, Ивановскую, продавая свои дома приезжим.

Передавая эти сведения, я выражаю надежду, что И.А. Цыганов, дополнит эти данные, так как его рукопись имеет все признаки не завершения.

Интересно добавить к сказанному… объяснение тов. Пахомовым в октябре №9 «Коллективного труда» (к сожалению, не указан год — В.Б.) происхождение наименования села Кладбищи похоронением жертв чумы; объяснение фамилий некоторых Сергачских жителей; упоминание смологонного и дегтярного производства. Надо надеяться, что районная газета получит на имя «Старого краеведа» от других старожителей города и района сведения, которые бы осветили прошлую историю города и района. История нуждается во всяких мелочах, лишь бы о ней было правдиво рассказано».