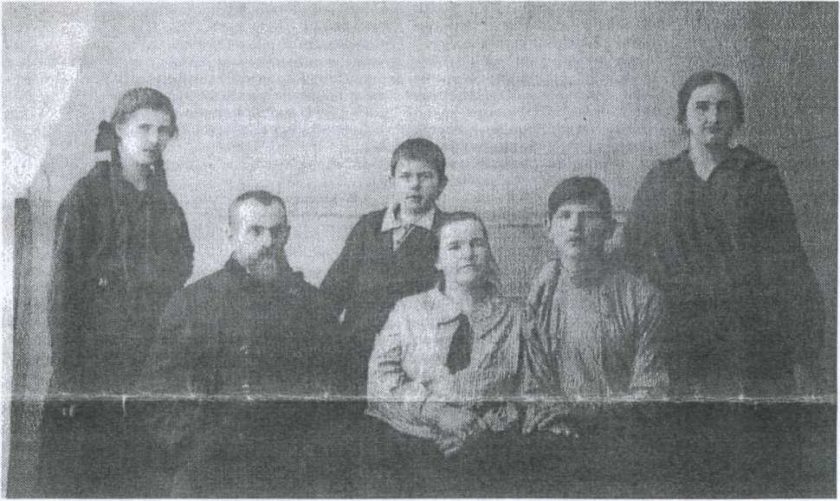

А.Л. Яшенко-младший и Лебедевы

Наверное, пути Господни были исповедимы на соединение судеб Леонида Александровича Ященко с Верой Николаевной Лебедевой: духовное тянется к духовному.

Александр Леонидович — старший, очевидно, познакомился с Николаем Николаевичем Лебедевым, будучи земцем Сергачской уездной управы. Да и жили они в то время в соседях — от с. Юрьева до Н. Еделево рукой подать.

[Лебедевы старшие]

Очень интересный и содержательный род Лебедевых и по мужской, и по женской линии.

Отец Веры Николаевны окончил духовную семинарию, сорок один год учительствовал в школах сел Юрьево Гагинского района и Фроловском — Кстовского, куда семья переехала в 1935 г.; в этих же селах 50 лет отдала учительскому труду его супруга Ксения Семеновна, награжденная за свой подвижнический труд орденами Ленина и Трудового Красного Знамени.

Заполняя графы анкеты (от 2 сентября 1932 г. при поступлении в Томский университет) о социальном положении родителей и их работе, Вера Николаевна вносит такие сведения: «Отец — учитель сельской школы I ступени. Мать — учительница той же школы. Оба — члены колхоза с. Юрьева Гагинского района Нижегородского края. Избирательными правами пользуются оба. Отец с 1892 г. по 1917 — учитель земской школы в селах Сергачского уезда, с 1917 г. по настоящее время (1932 г. — В.Б.) — учитель сельской школы I ступени. Непрерывный стаж отца — 40 лет. Мать с 1897 г. по 1917 г. — учитель земской школы, с 1917 г. по настоящее время — учитель сельской школы I ступени. Непрерывный трудовой стаж матери 35 лет».

На вопрос: «На какие средства живут Ваши родители?». Она отвечает: «На зарплату школьного работника I ступени (85 рублей в месяц каждому) и на отчисления колхоза, в котором отец работает садоводом и огородником (в текущем году был премирован РИК-ом).

Николай Ефимович (отец Николая Николаевича, чтили в этой семье Святого Николая Чудотворца) был иереем в с. Андосово, на родине деда В.И. Ленина. Отец Николая Ефимовича, Ефим Иванович, служил священником, по всей вероятности, в с. Апраксине (нынешнего Б-Болдинского района).

А отец последнего — удалой запорожский казак, кавалер многих Георгиев — выкрал черкешенку (имя ее неизвестно) и женился на ней.

Отсюда, по выражению Марии Александровны Ященко-младшей, «восточная сладость» многих женщин семейства Лебедевых и завораживающая красота лучистых глаз.

Интересен профессиональный разброс детей Николая Николаевича и Ксении Семеновны. Всего их было девять человек. Двое умерли в детском возрасте.

Нина Николаевна — учитель начальных классов школы № 38 г. Горького, награждена орденом Ленина; Ольга Николаевна — старший инженер научно-исследовательского института медицинского стекла и оборудования в г. Москве; Ксения Николаевна — врач (в г. Горьком); Владимир Николаевич — заместитель главного технолога корпуса шасси автозавода в г. Горьком, награжден орденом Трудового Красного Знамени. «Человек был блистательно одаренный — отлично рисовал, отлично играл на многих музыкальных инструментах, очень хорошо пел, был весьма толковым плотником и столяром», — отзывался о дяде Александр Леонидович-младший.

«Удивительный человек был брат мамы дядя Коля», — вспоминает Александр Леонидович о другом дяде, Николае Николаевиче.

«В детстве перенесший полиомиелит, а потому всю жизнь пользовавшийся костылями, он закончил гимназию после революции в г. Лыскове. Дядя Коля хорошо знал церковно-славянский и латинский языки. Любил читать словари иностранных слов от корки до корки. У него был просто поразительный лингвистический слух. Он, сын сельского учителя, выросший в Нижегородской глубинке, легко освоил немецкий, французский, английский языки, хорошо знал татарский и польский. Работал учителем в Гагинской волости. Затем поступил в Нижегородский университет. Учился только на «5». Оставили в аспирантуре. Досрочно защитил кандидатскую диссертацию. Получил звание доцента на кафедре математики.

Профессор Брайцев добился ему 2-х комнатной квартиры в центре города». Она стала приютом для сестер и братьев Николая Николаевича, перебравшихся из провинций в областной центр».

И далее: «Дядя Коля был заядлым букинистом, отличался большим тактом и изысканностью в обращении к студентам. К студентам обращался так: «Коллега, будьте любезны, подойдите, пожалуйста, к доске. Вас не затруднит решение такого-то типа задачи?»

Сергей Николаевич — летчик, старший лейтенант, погиб в 1943 г. при выполнении боевого задания.

Вера Николаевна начала преподавательскую деятельность в 1931 г. в с. Паново-Леонтьево Гагинского района, а по окончании Томского университета и по возвращении после смерти мужа в г. Горький в 1938 г. работала здесь в разных школах.

«Мама Веры Николаевны Ксения Семеновна была дочкой прачки, стирающей белье у барыни Голицыной, — пишет правнук Александр Леонидович-мл. о прабабушке, — … была женщиной трудолюбивой, белье стирала образцово. Барыня к ней очень благоволила. Она ее и сосватала … вышла замуж за портного, очень хорошего работника, прекрасно, знавшего свое дело. Барыня Голицына помогла прабабушке с приданым и дом поставить. К сожалению, прабабушка овдовела. Когда она рожала бабушку, роды начались преждевременно и прадед побежал за акушеркой. Торопился, выбежал на мороз без шапки, шубу не запахнул. В результате заболел воспалением легких, отчего и помер. Спустя некоторое время прабабушка вышла замуж вторично, за сапожника. Он был очень хороший человек, детей от первого брака полюбил и никогда их не обижал. Вот только запивал иногда».

«Дедушка и бабушка (Николай Николаевич и Ксения Семеновна), — опять цитирую Александра Леонидовича-мл. — были людьми сугубо практичными, чуждые всяких сантиментов.

Прежде чем пожениться, с крестьянской основательностью долго приглядывались друг к другу. Наконец, решили, что они подходят друг другу, — и поженились. Командовала в доме бабушка: она была весьма энергичной, предприимчивой женщиной, у нее было очень много жизненных сил. И в школе успевала все сделать, и белье стирала, и полы чисто мыла, и мужа держала, что называется, в ежовых рукавицах».

Отдавая должное памяти родителей матери, Александр Леонидович писал: «Дедушке и бабушке (Лебедевым — В.Б.) я обязан многим — прежде всего спасением от серьезной болезни. Когда мы с мамой заболели, то они в полном смысле этого слова нас спасли. Потом еще был обязан тем, что они научили меня работать — работать крепко, по-крестьянски основательно, добросовестно. Очень большая часть моего детства прошла у них в доме, балбесничать мне и двоюродным моим братьям старики не давали. После того, как мне исполнилось 10 лет, меня посылали в огород что-нибудь полоть или окучивать.

Бывало, прополешь грядки с морковью, приостановишься: устал. Подходит дед: «Почему остановился?» «Устал, дедушка». «А ты действуй через это «устал». Заставь себя работать снова. Только так в жизни надо поступать».

И я действовал через это «устал». Научился это делать. Вообще-то деду я постепенно начал нравиться все больше и больше: у меня была настойчивость. Дед научил меня и моего двоюродного брата Колю многим сельскохозяйственным работам, например, умению косить траву».

Вот в такой семье, многодетной, дружной, работящей, с крестьянскими ухватками и, вместе с тем интеллигентной, родилась мама Александра Леонидовича- мл. Вера Николаевна Лебедева. Она наша землячка, из села Кошкарово, где родилась в сентябре 1907 года (в то время оно относилось к Ново-Еделевской волости).

[Вера Николаевна Лебедева]

«… После 14 лет мои родители переехали в Гагинский район в с. Юрьево», — пишет Вера Николаевна в своей автобиографии.

Из магнитофонной записи беседы Марии Александровны-мл. с Верой Николаевной 8 мая 1995 г. (ей было уже 88 лет) следует, что учиться она начала в Кошкаровской начальной школе, два года продолжила в г. Сергаче, затем в с. Юрьеве, а последние четыре года (1922-26 г.) — в Гагинской школе II ступени (девятилетке).

После замужества, о чем я писал ранее, Вера Николаевна живет в г. Сергаче в семье Александра Леонидовича-ст., где ее муж Леонид Александрович в 1927 г. поступает в Ленинградский педагогический институт, а Вера Николаевна, спустя некоторое время после рождения сына, перебирается к своим родителям в с. Юрьево и даже один учебный год учительствует в школе соседнего села.

После окончания института мужем в 1931 году всей семьей уезжают в г. Томск.

Теперь и она может исполнить свою мечту — продолжить образование. Влечет математика. Она поступает на физико-математический факультет Томского университета и в 1937 г. заканчивает его уже после ареста мужа.

Сын Алик (так звали А.Л.-мл, в детстве) в это время живет то в Сергаче, то в Юрьеве.

Итак, получен диплом, в котором значится: «Предъявитель сего тов. Ященко Вера Николаевна … окончила полный курс физико-математического факультета по специальности «Математика» и решением государственной экзаменационной комиссии от 5.07.1937 г. ей присвоена квалификация математика с правом преподавания в высшей и средней школе».

Что делать, как жить дальше?

Переживания из-за несправедливого осуждения мужа (не могла же она верить в предъявленные ему чудовищные и немыслимые обвинения) об устройстве в жизни (клеймо жены «врага народа» — не пропуск к осуществлению желаний), о воспитании и судьбе сына, — были главными в этот период ее жизни.

Не испытав таких ударов судьбы, трудно представить, как можно пережить такое.

Мария Александровна об этом пишет: «Бабушка рассказывала, что после того, как его арестовали и увели, она каталась по полу и выла, сколько, она не помнит. После этого она не плакала никогда в жизни, и после этого сердце у нее тоже стало болеть. На лекциях она ничего не понимала, однокурсник Ким или Тян писал ей лекции и всячески помогал (наверное, только по этой причине, а она была очень способной, в выпускном удостоверении на 4-ом и 5-ом курсах у нее превалируют удовлетворительные оценки).

Она замкнулась в себе и стала молчаливой. Нежной и мягкой Верочки не стало, у нее оказался стальной характер, она должна была вырастить сына, и она это сделала».

На вопрос: «Не пыталась ли Вера Николаевна повторно выйти замуж, когда Леонида Александровича не стало, ведь она была еще молодая, красивая, обаятельная, образованная?» — Мария Александровна отвечает: «У меня есть письмо т. Руси бабушке, в котором она предполагает такую возможность и даже мягко советует подумать об этом».

«Бабушка, ты была такая красивая, почему ты больше не вышла замуж?» — как- то задала внучка вопрос.

«Лучше Лени никого не было», — был ответ.

«Ничего у него не было в жизни хорошего, кроме любви моей матери. За это так любила маму вся отцова родня. В серой холстинковой сумочке-мешочке из двух половин (в одной — записки еще свободного человека, в другой — заключенного), на шнуровке, чтобы удобнее было вешать на шею при частых переездах, и не потерять их, хранила Вера Николаевна эти святыни, самое дорогое и главное, что осталось от любимого человека. Было их пять, написанных карандашом на клочках тетради», — пишет Александр Леонидович-младший.

Первое из них — в Сергач (Леонид Александрович не знал, где находилась в то время его жена).

Вот это письмо из Владивостока от 26 октября 1934 года. «Бесценная, ненаглядная моя деточка! Я осужден на пять лет (без поражения в правах) и направляюсь в Сев. Восточный лагерь (Колыму) близ бухты Ногаево. Две твоих вещевых передачи и деньги получил … бесконечно тебе благодарен за твою самоотверженную заботу обо мне. Очень прошу тебя немедленно написать мне, что с тобою, где ты, что ты делаешь, окончила ли ты университет, как дела в Сергаче, здорова ли мамочка, что с сынком. Думаю, что в этом ты мне не откажешь ни при каких условиях. Родная моя, напиши мне, любишь ли ты меня по-прежнему, будешь ли ты меня ждать, верна ли ты мне и будешь ли верной и дальше. (На этот вопрос я отвечу ниже со слов ее внучки Марии Александровны — В.Б.). Я тебя ничем не связываю, родная, но если ты, моя бедная, думаешь продолжать наш совместный жизненный путь и дальше, то весь остаток моей горькой жизни я посвящу тебе, ибо только теперь я понял по-настоящему, что такое ты, как ты для меня дорога и как я Тебя Люблю. По прибытии на место напишу еще, а пока жду, жду от тебя весточки, как луча солнца, как воздуха. За меня не волнуйся совершенно. Горячо-горячо целую и обнимаю. Твой Леня.

Пиши мне смело по адресу (письмо дойдет до меня, где бы я ни был: Владивосток, транзитная командировка О.Л.П. Свита НКВД и мне). Горячо обнимаю — Леня».

И приписка родителям (отец еще не арестован, осталось менее месяца, 21 ноября — В.Б.): «Милые и дорогие, родные мои папочка и мамочка. Я здоров, за меня очень прошу не волноваться и не беспокоиться, об остальном прочтете из письма Веруське (очень прошу, перешлите ей его). Горячо целую и обнимаю всех. Леня».

«Сейчас, когда мы знаем, как это было (фабрикация обвинений — В.Б,) — пишет Мария Александровна о деде, — сейчас, когда я знаю о его эмоциональности и тонкой нервной организации, я склоняю свою голову перед его волей и мужеством. Я считаю, что он держался, думая о ней, своей Веруське, он боялся ей навредить».

Отдадим должное мужеству и стойкости Леонида Александровича за то, что он не оклеветал себя и других коллег, привлекавшихся по «делу», а ведь таких случаев было множество, из-за боязни навлечь беды и неприятности на свои семьи, родных, товарищей, друзей.

А перед моим взором — лица Леонида Александровича и Веры Николаевны, наполненные физической и духовной красотой и с очень выразительными, печальными глазами.

Родные мужа и свои — далеко. Наверное, благодаря моральной поддержке сокурсников и сокурсниц она смогла выжить и окончить университет. На любительском не датированном фото университетской группы (Вере Николаевне здесь максимум 30 лет) — типичные лица рабочего и крестьянского происхождения, в простых пальто, мужчины все в фуражках. На их фоне Вера Николаевна выделяется и одеждой, и утонченной внешностью. На обороте Мария Александровна-мл. (очевидно, она имела информацию) приписала: «Слева … кореец, то ли Тян, то ли Ким, очень ей помог учиться после ареста мужа».

Возможно, по совету мужа (он не был лишен права переписки), она принимает, пожалуй, единственно правильное решение: перебраться ближе к родным. В 1938 г. она приехала в г. Горький к сестре Нине. Здесь начались ее первые «хождения по мукам». В конечном итоге вопрос с трудоустройством решился более или менее благополучно. Из «Анкеты» от 10.09.1954 г.: «19.03.1938 г. я поступила работать в школу № 45 г. Горького в качестве учительницы математики.

17.11.1941 г. была сокращена в связи с сокращением классов и слиянием школ.

01.08.1942 г. была мобилизована на завод им. Фрунзе, где и работала до 20.08.1946 г. на должности техника по материалам. После 4-х лет работы на заводе я была отозвана Горьковским Гороно и направлена учительницей в школу 48 «а» (ныне 32) Ворошиловского района г. Горького.

В 1947 г. с 1 сентября я по приказу Роно была переведена в школу № 47 преподавательницей математики, где и работаю в настоящее время».

Труднее решался вопрос с жильем. Но и он решился, Алику было 12 лет, когда они окончательно воссоединились.

[Александр Леонидович Ященко — мл.]

Об Александре Леонидовиче-мл. писать проще. Он очень много рассказал о себе в письмах другу.

«Сыплет, сыплет белый снег над равниною бесплодной, белым пламенем летят мотыльки зимы холодной» — под этот стих 25 февраля 1929 г. в Сергачском родильном доме он родился. «Мама говорила, что падал тогда снежок, день был мягким и не морозным».

Он был единственным ребенком. «Судьба родителей сложилась так, что второго они родить не успели».

Безоблачной жизнью Александра Леонидовича можно считать лишь детские годы, с самого рождения до 1936-37 годов. С отъездом родителей в Томск (Алику еще не было и 2-х лет) он остается с дедушкой и бабушкой в Сергаче.

Он был любимым внуком Александра Леонидовича-старшего. «Дед просил родителей оставить меня у себя навсегда, а себе еще родить».

Вот одно из светлых воспоминаний детства.

«Однажды к нам в дом пришла какая-то гостья, которой Метта Федоровна (она была немкой и бонной в доме) и бабушка очень обрадовались. Помню, у этой дамы была какая-то легкая, очень грациозная походка. Сначала Метта Федоровна по просьбе гостьи занималась с ней немецким языком, читали вслух немецкие стихи. Потом пришел дед, который тоже очень обрадовался гостье. По его предложению все перешли в комнату, где был рояль. Дед сел к роялю, а Мегта Федоровна и молодая дама пели немецкие народные песни, в частности, о русалке Лорели. Потом Метта Федоровна села к роялю и заиграла мелодию мазурки. Дед схватил свою садовую шляпу, потом кепку и из них быстро скомбинировал некоторое подобие польской конфедератки (все это делалось весело, с доброжелательным юмором). Затем он предложил молодой даме руку, и они начали танцевать. Я первый раз видел, как дед танцует — а танцевал мой старик великолепно — чего он только не умел. Молодая женщина тоже танцевала очень хорошо, даже замечательно. Как полагается в мазурке, дед встал на одно колено и крутил даму вокруг себя. Ох, как хорошо она танцевала, с какой непередаваемой грацией! Потом дед поднялся и раскланялся с аккомпаниатором. Гостья сказала: «Какой вы молодец, Александр Леонидович! Танцуете замечательно, впору молодому!» (Ох, как, наверное, Александр Леонидович-младший гордился старшим! — В.Б.). «На том стоим», — шутливо ответил дед. Когда молодая женщина ушла, было такое впечатление, что в комнате стало тусклее».

Вспоминает Александр Леонидович-мл. посещение Владимира Осиповича и Адели Карловны Рейтаровских.

«В начале тридцатых годов в Сергач приехал с женой доктор Рейтаровский — врач поистине замечательный. Он работал в Сергачской городской больнице и был очень популярен. Квартиру ему дали хорошую — неподалеку от тогдашнего райкома партии … Адель Карловна была уроженкой Парижа… По-русски она говорила с очень сильным акцентом. Я однажды спросил ее (да еще по-французски, стервец этакий): «Вы не русская?». Адель Карловна, помнится, обиделась. Дед потом за все это сильно надрал мне уши — и правильно сделал.

У Адели Карловны и доктора был общий ребенок — дочь Ася, в которой они души не чаяли.

Как-то раз, доктор с женой пришли к нам в гости вместе с Асей. Мои старики сидели с гостями в прихожей. Послышались где-то детские шаги: тук-тук… тук — тук. В прихожую вошел Иван Архипович, ведя за руку маленькую, очень милую девочку в голубом платьице. При виде ее все очень обрадовались. Первой к ней подбежала Метта Федоровна, которая подняла девочку на руки, радостно говоря: «О, майне либе, о ду, майне зюсе пупе! (О, моя любимая, о ты, моя сладкая куколка!). Девочка перешла на руки к бабушке, а потом, на колени к деду, Александру Леонидовичу. Она обняла его своими ручонками, а дед целовал ее в щечку, стараясь не уколоть своей бородой. «Вот что, милостивый государь, — вдруг обратился ко мне дед. — Поди-ка ты погуляй с девочками в саду».

Я вместе с девочками вышел в сад, который в эту пору был подлинным волшебным царством. Мы бегали, играли, рвали в саду цветы. Потом Асе (она была набалованным ребенком) стало скучновато, и она пошла в сторону крыльца. А я с девочкой в голубом платьице стоял у куста, во всю цветущего. Гроздья цветов были как ослепительно белое кружево (я потом специально узнавал, как называется это растение, дающее такие- цветы. Выяснил, что это — спирея клинолистая. В Сергаче оно в ту пору было не во всех садах).

Мы стояли с девочкой возле ослепительно-белого куста, над ним радостно и певуче гудели пчелы. «Поют», — сказал я. «Кто поет?», — переспросила девочка. «Пчелы. Ты знаешь, ветер тоже поет. И листья умеют, и травы». «Я знаю», — сказала девочка. А потом, помолчав, сказала: «Хочешь, я тебе спою?» «Да, да, конечно, хочу». И девочка запела. Пела она очень хорошо, музыкальный слух у нее был идеальный. «А теперь ты мне спой», — попросила девочка. «Я не умею, — смутился я. — У меня голос противный».

«Нет, вовсе не противный, — сказала девочка. Спой, пожалуйста». «Как-нибудь в другой раз, хорошо?»

Тут послышался голос Метты Федоровны: «Алекс, Алекс, комм хэр! Абор шнеллер, шнеллер!» Но мы с девочкой не торопились, нам было очень хорошо вдвоем. «Ты хорошая», — сказал я девочке. «Ты тоже», — сказала она. И тут от полноты чувств я поцеловал девочку в щечку — когда-то я был очень ласковым ребенком: целовал плюшевого мишку, Метту Федоровну, бабушку…

Девочка тоже меня поцеловала. Целоваться мы с нею не умели: я поцеловал ее в щечку где-то возле носика, а она меня — где-то возле подбородка.

«Алекс, Алекс, — негодовала тем временем Метта Федоровна, — Комм хэр, шнеллер!». И мы с девочкой пошли домой. Ступеньки крыльца были крупные, девочка поднималась по ним с трудом. Я помогал ей,-держа ее за руки…

Вскоре девочка и Иван Архипович простились с нами и уехали. Я слушал, как стучат по ступенькам каблучки маленькой милой девочки: тук-тук, тук-тук…

А вскоре приехали мои папа с мамой — и я уехал вместе с ними в Юрьево, к другим дедушке и бабушке».

Эти два воспоминания (наверное, их было больше), но именно эти два светлыми пятнами так врезались в его детскую память, что даже спустя много лет, на склоне жизни, он живописует их ярко и сочно, словно это было вчера.

К этому периоду его жизни относятся две имеющиеся у меня фотографии. На первой (1935-1936 г.) Александру Леонидовичу 6-7 лет. Ухоженный ребенок, спокойно глядящий в объектив фотоаппарата. Легкая смешинка в уголках губ, настороженный, любопытный взгляд умных глаз. Вряд ли он верит в «птичку». На голове — убор вроде фески. Упругие густые волосы неровно прикрывают половину красивого лба. Мамин нос, отцовские упрямые губы. Одет в полосатую рубашку с округлым воротничком с бантом посередине. Очень серьезное выражение лица Леонида Александровича (таким он выглядит на всех снимках). Вера Николаевна кажется отрешенной как это часто бывает, когда человек уходит в себя.

И опять — какая-то жуткая, пронизывающая то ли грусть-печаль, то ли боль.

Вторая фотография относится к первым школьным годам в Сергаче (в нашем городе он закончил 4-5 классов). И здесь впечатляет в первую очередь одухотворенное выражение лица.

Интеллект, ум ребенка видны с первого взгляда. Но … вскоре жизнь круто повернулась своей черной стороной.

Сколько совершенно незаслуженных унижений, оскорблений, поношений пришлось ему перенести после арестов отца и деда, в школе, университете, в первые годы работы. Он стал отверженным в полном смысле этого слова.

Из письма другу.

«У издателя журнала «Нижний Новгород» В.И. Седова (он не только издатель, но и неплохой писатель- прозаик) есть такого плана рассказ: появилось на свет Божий Существо. Оно было радо солнечному свету, веселой молодой траве, вниманию матери. Не знало Существо, что суждено ему было судьбой родиться Собакой, что ждут его людские пинки и жизнь в подворотнях».

«До восьми лет я был Человеком, правда, еще очень маленьким… И стал я…. собакой, которую (из патриотических побуждений) полагалось пинать, а порою и ошпаривать кипятком.

Пионером этого дела был (фамилию опускаю — В.Б.) мой сосед по парте. Об аресте деда мне не говорили, берегли детскую психику. Но как-то я на перемене подошел к…., хотел что-то спросить, тот взмахнул рукой, и я впервые получил удар «под дыхалку». Потом (сосед по парте — В.Б.) заявил, что с такой мразью, как я, он за одной партой сидеть не намерен. Меня несколько раз избивали «активисты» из-за того, что я — внук своего деда. В нашем классе эти же «активисты» хотели устроить что-то вроде суда надо мной: мол, жил рядом с вредителем, контрреволюционером — и не донес на него. Но «активистам» был дан отпор — подобного рода судилище запретили делать учительница Вера Михайловна Кушникова и целая группа ребят.

И так было на протяжении всей моей юности. Сколько доносов было, когда я поступил в университет! Мол, какие подонки просочились в стены советского вуза! Где бдительность? Много лет спустя у меня появилась возможность прочитать мое личное дело времен студенчества, узнать о том, какая я мразь — сын и внук врагов народа, внук человека, бывшего дворянином, владельцем хутора и т.д., и т.п.»

«Юношеская психика, — писал он в другом письме, — не выдержала, дала сбой, я сделал очень серьезную попытку уйти из жизни (он прыгнул с дерева на ограду могил на кладбище — В.Б.), но Бог хранил, оставался жив. И тогда я дал себе зарок: какая бы не была трудность в жизни — я сумею ее преодолеть. Но если потребуется лечь грудью на амбразуру вражеского дота — лягу. В этом случае уход из жизни правомерен, но все другие случаи исключены».

Приходили письма от отца. «Это были письма человека угасающего, обреченного. Отец писал: «Верочка, милая, если я вернусь, остаток моей жизни принадлежит тебе и нашему мальчику. Как мне трудно без тебя, Верочка!» И мне тогда тоже было худо», — вспоминал Александр Леонидович.

«Но горя было столько, что ничем, как говорится, не вычерпаешь», — писал он о судьбе тети В.А. Никифоровой. Не меньше горя теперь пришло в их семью. «А что такое быть женой осужденного — я очень хорошо знал по моей маме: ее безвинно оскорбляли, травили, не сразу даже приняли на работу. Бывало, то она в слезах придет, то я — допекли. Мы утешали друг друга как могли. Мать заболела туберкулезом, долго лечилась барсучьим салом» (как не вспомнить ее печальные глаза на фотографиях — В.Б.).

«Но вот закончен университет, начал работать в «Арзамасской правде» (тогда была еще Арзамасская область — В.Б.). Мне надоело писать в анкетах, что отец и дедушка арестованы, я не писал об этом. Работал хорошо, добросовестно, некоторые мои корреспонденции получили известность. И тут на меня, снова посыпались доносы — из Сергача, Горького и т.д. Мол, знаете ли вы о том, что за контрреволюционная сволочь пробралась в обком КПСС? Надо мной было организовано целое судилище. Возглавил его сотрудник обкома, его поддерживал зам. редактора. С каким презрением они смотрели на меня… На меня орали, стучали кулаками по столу, сказали, что я могу считать себя вышвырнутым из газеты. Правда, ко мне есть ряд вопросов, и я обязан на них ответить. Одного не учли ретивые карьеристы — «собака» уже была близка к тому, чтобы стать Человеком, и к тому же научилась очень больно кусаться.

Внимательно выслушав оскорбления в адрес отца и деда, я начал отвечать на вопросы. Мне было велено перечислить всех своих родственников. Когда я дошел до брата своей матери дяди Сережи, последовал глумливый вопрос: «Он что, тоже умер на Колыме?»

«Позвольте заметить вам, А.Д., — сказал я ему, — что вы вполне законченный мерзавец».

«Да вы у меня сядете в тюрьму за это, — завопил зам. редактора, — оскорблять человека при исполнении служебных обязанностей!».

«Сейчас поясню: дядя Сережа, старший лейтенант, летчик, героически погиб при исполнении своего боевого долга». (Дядя Сережа летал бомбить Берлин. При перелете линии фронта его самолет был подбит. Скомандовав экипажу прыгать, он обрушил свой горящий самолет на скопление фашистской техники, бывшей на станции). «Живы его боевые друзья! Если я напишу им о вашем судилище, они обязательно приедут в Арзамас и в лучшем случае плюнут вам в физиономию, а вам, А.Д., дадут хорошую оплеуху».

«А в худшем?» — спросил А.Д.

«Пристрелят вас», — сказал я.

«Судилище как-то развалилось, само собой. А потом был 20-й съезд КПСС, реабилитация деда и отца. Был вчера, когда уснул, Собакой, а утром проснулся Человеком. Мои несостоявшиеся судьи залебезили передо мной — ах, как бы чего не вышло. Мол, Сашка, ты же человек, ты должен понять, что мы не по своей воле, такая была эпоха… и т.д. Сашка все хорошо понимал, только за руку с ними больше не здоровался. Вот с тех пор я остро жалел несчастных собак и кошек, помогал им, чем мог, — ведь я сам очень долго был Собакой (мы с женой, кстати сказать, лечили всех больных собак и кошек в нашем подъезде).

И не только: в центре моего внимания -все те писатели, что некогда были сосланы, загублены… Например, Николай Степанович Гумилев (первый муж Анны Ахматовой), некогда без вины расстрелянный. Он по таланту равен Лермонтову, но читать его при Сталине и Брежневе не полагалось, за это давалась 58 статья, пункт 10 (контрреволюционная пропаганда). Я некогда с презрением отнесся к этой статье, читал Гумилева и пропагандировал. Даже составил свое (машинописное) полное собрание его сочинений. Был в переписке со Львом Николаевичем Гумилевым, сыном Гумилева и Ахматовой. Он — гениальный ученый, доктор исторических и географических наук, участник Великой Отечественной войны. Был осужден дважды: первый раз как сын Гумилева, второй — как сын Ахматовой. Но… не сломился, стал ученым с мировым именем (это о нем говорится в «Реквиеме» Анны Ахматовой, поэме, которая ныне изучается во всех школах).

Был такой некогда крестьянский поэт — Михаил Алексеевич Тимонин. Работал дворником и истопником в «Домике Каширина». Образования не получил никакого, всю жизнь писал с грубыми грамматическими ошибками. Но талант имел поразительный. Он был наследником древней крестьянской культуры, той, что изустно передается из поколения в поколение. Его нет- нет да печатали, но посмеивались: ну, Миша, вот дает!» Опять «демонстрация» через «ы» пишет.

Михаил Тимонин давно умер. Он когда- то был моим другом в полном смысле этого слова. Мы делились с ним куском хлеба. Все о нем напрочь забыли. Я поставил перед собой задачу: вырвать поэзию Тимонина из забвения. Я собрал все его стихи, был у него на родине, в деревне Яковлевка Дивеевского района, собрал о нем биографические сведения, написал его подробную биографию. Прочитали составленный мною однотомник стихов Тимонина — и ахнули: какой замечательный поэт жил некогда в Нижегородских наших краях! Стану добиваться того, чтобы в центре Дивеева был установлен памятник русскому крестьянскому поэту Михаилу Тимонину. И тогда часть, и очень значительная, моих духовных обязанностей будет завершена».

В этом же письме другу Александр Леонидович продолжает. «А в отношении Сергача? Здесь очень нужно бы издать труды В.А. Громова, благородного русского подвижника’ (который даже в мою бытность Собакой упорно продолжал считать меня Человеком, да и не только меня одного). (Труды его изданы — В.Б.).

Не уверен в том, что доживу до того времени, когда В.А. Громову в Сергаче будет поставлен памятник. Уверен, это будет. Так должно быть и иначе быть не может». (Я тоже уверен, что мы будем свидетелями этого события! В.Б.). Да мы стали свидетелями этого события. 26 сентября 2016 года свершилось ожидаемое – торжественное открытие памятника — бюста основателю Сергачского Краеведческого музея Вячеславу Андреевичу Громову в день его 97-летия со дня рождения работы скульптура Константина Ростиславовича Черняховского. Бюст установлен рядом с входом в его детище, которому он посвятил много лет незабвенного труда.

Скульптор с максимальной точностью передал образ В.А. Громова – он будто живой встречает посетителей музея.

Огромная благодарность сергачан меценату Николаю Анатольевичу Лакееву и его супруге Людмиле Васильевне за подвижническое дело в создании бесценного подарка Городу по увековечиванию памяти его Гражданина Вячеслава Андреевича Громова.

«По университетскому своему образованию я — филолог, имеющий право преподавать русский язык и литературу в средней школе. Но этой специальностью я пользовался мало. В средней школе я-вообще-то работал, но преподавал не русскую литературу. Долгое время был журналистом, литературным сотрудником ряда газет. Что такое литературный сотрудник? Это не только человек, пишущий очерки, корреспонденции и т.д. Литературный сотрудник — это человек, пишущий за других. Скажем, от секретаря райкома КПСС требовалась в обязательном порядке статья. Вот он и дает факты, высказывает ряд соображений. А сотрудник на основании всего этого и пишет статью, которая печатается под фамилией секретаря райкома.

За многих партийных и комсомольских боссов писал я статьи. Все это я делал за зарплату литературного сотрудника, а гонорар шел так называемым авторам.

Зачем я стал газетчиком? В молодые годы я хотел стать писателем, готовился к этому. Писательской технике я хорошо выучился (у меня были весьма толковые учителя, но жизни как таковой не знал). Вот я и поехал в новую Арзамасскую область изучать эту самую современную жизнь. Изъездил вдоль и поперек теперешний юг Нижегородской области, был на посевных и уборочных работах, в заводских цехах «Кулебаки» и т.д. Жадно вслушивался в диалектные особенности народной речи, вникал в психологию самых разнообразных людей. Идеалом моим тогда были Константин Симонов, а также Редьярд Киплинг и Уинстон Черчилль — как военные корреспонденты (Черчилль не только политический деятель, но и весьма талантливый художник и военный корреспондент). Думаю, что многое в тогдашней жизни я изучил и понял уже не по газетам и книгам. Вернулся в Горький (Арзамасская область ликвидировалась), и тут мне предложили стать сотрудником милицейской газеты «На страже».

Должность, которую я занял, была офицерской — и мне через некоторое время было присвоено звание офицера милиции. Даже оружие мне полагалось, но я его не взял, а в кобуре обычно таскал сборник стихов (у меня есть фотография Александра Леонидовича тех лет, где он снят в милицейской форме — В.Б.).

О периоде моей работы в милиции сохранил добрые воспоминания». (Казалось бы, как это могло быть после трагедий, разыгравшейся над дедом и отцом? Хотя рядовые милиции были ни при чем, все равно косвенно, подспудно, непроизвольно чудовищные несправедливости к самым родным и близким должны были бы вносить негатив по отношению к этим органам — В.Б.). Александр Леонидович поясняет: «Там (в органах — В.Б.) было много бывших фронтовиков, людей очень порядочных. Борьба с уголовщиной, бандитизмом велась по-настоящему. Работал среди людей, очень часто рискующих жизнью. Писал о них рассказы, очерки, статьи — и делал это с куда большим желанием, нежели в «Арзамасской правде».

Присутствовал при допросах насильников (Господи Боже мой! Какая это мразь!), воров, хулиганов — мне была очень интересна психология и этой категории человечества».

Описывает забавный случай с одним сотрудником милиции. «Помню такой курьезный эпизод. Был сотрудник уголовного розыска в звании подполковника. Редкого бесстрашия был человек — и на фронте, и в борьбе с бандитизмом. Но раз побывал у зубного врача — и дальнейшего лечения зубов испугался. На него зубной врач как-то устроил подлинную облаву — так он, увидев врачей, от страха даже перемахнул через забор.

Однажды между делом написал кое-что о Гете, высказал свои соображения о его «Фаусте».

Показал их своему университетскому учителю, кумиру студенческих моих лет профессору С.А. Орлову. Тот внимательно все прочел и решительно сказал: «Сашенька, вам нужно учиться в аспирантуре. Самое необходимое вам сейчас в жизни место».

Так профессор С.А. Орлов помог, мне найти свое подлинное призвание. До полной реабилитации отца и деда путь в аспирантуру для меня был закрыт.

В аспирантуре учился я яростно, упорно, не щадя ни здоровья, ни сил… Диссертацию защитил досрочно… очень боялся возврата сталинщины (было тогда правление Брежнева), вот поэтому и торопился.

Меня пригласили на работу в Горьковский пединститут, на кафедру литературы. Там довольно быстро сделался старшим преподавателем, дали еще один диплом — точнее, аттестат доцента… Всю жизнь писал, и пока живу, буду писать стихи. Они на профессиональном уровне, среди них есть удачные, но в целом, говорят, я поэт третьестепенный. Поэтов-профессионалов мои стихи не волнуют. Гораздо выше ценится моя проза — ее охотно печатают, хвалят.

Есть еще у меня одно амплуа — поэт- переводчик. Здесь я ценюсь довольно высоко. Задача передо мной тут стоит такая: написанные на другом языке стихи воссоздать на русском, сохраняя стиль автора, его систему образов, его манеру мышления, его поэтичность. Наиболее мне удаются переводы с немецкого и испанского языков. Я перевел Гете, Гейне, Шамиссо, Гердера, испанские народные баллады. (Часть переводов моих испанских народных баллад опубликованы в журнале «Нижний Новгород»),

Мною переведена первая часть «Фауста» Гете… Предшествующие переводы меня лично не устраивают, вот я и выполняю новый. Труд этот поистине колоссален: создаю новые варианты перевода, улучшаю уже созданный текст и т.д. Мой перевод «Фауста» пока опубликован лишь частично — несколько действий из «Фауста». Говорят, я неплохой, дисциплинированный работник. Но когда кончена моя работа, придя домой и открыв дверь моего кабинета… я даю простор моей фантазии. Мир снова населяется отважными рыцарями в серебряных латах, феями, лешими, водяными. Ко мне с дружеской улыбкой подходят Гете, Бодлер, испанские контрабандисты и волшебные принцы.

Бывают периоды, когда я очень увлечен средневековьем — западным и русским. И даже как-то это реализовал: среди курсов, которые я преподаю, есть курс литературы средних веков, и здесь я достаточно хорошо владею материалом. Читая лекции, я как бы перевоплощаюсь в человека средних веков: хочу дать представление студентам об особенностях мышления мировоззрения того времени, эстетики, этики. А потом, в перерыве, курю в коридоре сигарету за сигаретой и снова как бы возвращаюсь в этот мир, мир современный — с его телевизорами, компьютерами и радиопередачами».

В другом письме эту же мысль Александр Леонидович излагает так: «Я не могу, закончив лекцию, сразу надеть пальто, нахлобучить шляпу и уйти, должен некоторое время побыть где-нибудь, в уголке, покурить и вновь привыкнуть к тому, что на современной улице — не извозчики, а автобусы…

Кажется, я умею как бы переносить слушателей своих (мысленно) в иные века, они должны понять их специфику, их образ мышления: ведь Пушкин, Гюго мыслили несколько иначе, чем современные люди.

Входя в свой педагогический университет, я как бы надеваю маску — маску очень большого личного достоинства: «я ведь как бы полпред зарубежной литературы, как бы личный посланник Гете, Шиллера, Гейне, Шелли, ведь в моем изложении будут студенты вспоминать этих авторов…»

Но главным призванием его (об этом он писал сам) была наука и педагогическая деятельность, а рассказы и стихи — на втором месте. Иногда он — литературный критик, с его мнением считаются. Беззаветно он любит свой Педагогический. Будучи членом диссертационных советов в педуниверситете и лингвистическом иностранном, он сравнивает дух, атмосферу того и другого.

«У нас — все очень демократично, просто: входи и выходи. Во многих вузах нашей страны я бывал, но родимого пединститута мне ничто, и никто не заменит. У нас и студенты какие-то особенные, с которыми приятно работать, и педагогический коллектив неплохой, какие бы то ни было интриги у нас в принципе — невозможны.

В лингвистическом университете везде ковры, мрамор, великолепно оформлены стенды. Вход только по пропускам, у входа — военизированная охрана, которая осматривает входящих и выходящих очень внимательно. На лицах охраны как бы читается вопрос: а каким именно иностранным языком вы владеете?

Члены диссертационного совета произвели на меня тоже довольно сильное впечатление. Изысканно воспитанные, прекрасно одеты, в модной и прекрасно начищенной обуви, все они выглядели прямо-таки британскими лордами и леди (ладно я догадался надеть лучший свой костюм и как следует начистить ботинки). В общем, я чувствовал себя как корова, на которую надели седло, или рабочий литейного цеха, которому пришлось надевать фрак. Студенты, что я очень давно заметил, девицы манер довольно раскованных. К тому же они считают себя элитой, солью земли: кроме русского, владеют еще другими языками (студентов других вузов поэтому неполноценными людьми считают)».

Работы Александру Леонидовичу искать не надо было, она его сама находила.

«У меня куча неотложных дел: нужно разработать новый лекционный курс, срочно перепечатать на пишущей машинке ряд материалов, ответить на целый ряд деловых писем, прочесть на редкость бездарную кандидатскую диссертацию некоего карьериста (я член диссертационного совета нашего педагогического университета), в какой-то мере от меня зависит судьба многих свежеиспеченных кандидатских диссертаций. Есть среди них талантливые, а есть и такие, которые, как говорится, ни Богу — свечка, ни черту — кочерга. Отвергать те или иные диссертации нелегко порой, соискатели подчас очень настырные, но делать это все же приходится».

На научном поприще он добился того, к чему стремился. В письме от 17 декабря 2000 г. он пишет: «Я — кандидат филологических наук, доцент кафедры всемирной литературы, Почетный работник высшего профессионального образования России. Пишу стихи, повести, рассказы, которые печатаются в разных изданиях, в том числе в журнале «Н. Новгород». Я стал тем, кем хотел стать в школьные годы. Это стоило мне больших усилий, напряженного труда и учебы… будь жив дед мой, он был бы доволен внуком».

Не так благополучно складывалась личная жизнь. Я опускаю эту существенную часть его бытия, считая неделикатным вторгаться в тонкую ткань семейной жизни, хотя в письмах другу он поведал об этом как на исповеди.

От первого брака с Тамарой Кирилловной Макарьевой в 1952 г. родилась дочь Машенька. Это она снабдила меня многочисленными материалами о жизни рода Ященко, за что еще раз ее благодарю и выражаю ей сердечное спасибо.

В Сергаче она не была, не знает мест, где жили ее предки с отцовской и материнской стороны. Я пригласил ее в наш город, постараюсь показать Кошкарово, Гагино, Юрьево, Н. Еделево. Она обещала приехать.

Отец ее очень любил. Работая в то время в Арзамасе, «перебиваясь с хлеба на воду», он старался помочь Машеньке (в это время родители были разведены).

Неудачно сложились два последующих брака. Тяжелый нервный стресс перенес после расторжения последнего.

Моя версия неудачных браков: романтическое мировоззрение, настрой души на идеальное вступил в конфликт с реальной прозой жизни. Выходила его давний друг и доброжелатель Инна Владимировна Дроздова. Более 20 лет прожили с ней.

«Живем с женой тихо, помогаем друг другу. Оба не очень здоровы, — писал он. — Богатым никогда не был и не хотел быть, я полагаю, что не к этому должен стремиться российский интеллигент (Я целиком и полностью разделяю его взгляды. — В.Б.). На еду и на новые книги хватает».

«У меня очень большая библиотека, которую собирал всю жизнь, на нескольких языках. Старался дублировать те книги, которые были в библиотеке деда и которые в значительной части погибли».

Два огромных горя за последние годы жизни ему пришлось перенести: смерти матери и внука Феликса (в 1999 г.). Последняя особенно подкосила его. «После смерти внука мне просто не хотелось жить, я очень быстро начал гаснуть, в свободное время лежал, уткнувшись лбом в стену, — и ничего в жизни мне уже было не надо». «Он учился на химфаке в ГГУ в магистратуре, сейчас, наверное, уже бы защитил диссертацию. Мой отец возлагал на него большие надежды. Он был умен, сложен по характеру, блистательно талантлив, но судьба его трагична, как у многих Ященко», — писала о нем его мама, Мария Александровна.

Все больше и больше пессимистических ноток появляется в его письмах.

«Худо я сейчас живу. Сплю плохо. Ничего не хочется делать, все как-то валится из рук». Он сравнивает себя с перезревшим яблоком, которому уже пора давно упасть, а оно еще держится (все его одногодки — друзья давно уже на пенсии, а он еще работал).

Его просят прочитать еще и еще курс лекций, и он соглашается. Удовлетворение приносит литературная работа. «Наконец-то вышел 1 -й номер «Нижнего Новгорода» за этот год (2001). В нем большая подборка стихов Михаила Тимонина и довольно объемная его биография, написанная мной. В нем два небольших очерка В.А. Громова о природе Сергача. Очерки написаны великолепно — кроме педагогического и краеведческого талантов, у Вячеслава Андреевича есть и дар литературный». С Вячеславом Андреевичем они друзья с детства. «В чем громадная сила В.А. Громова, переходившая нередко в подлинную мощь? В его очень большой любви к людям, в понимании их недостатков, в его умении помочь человеку в трудный для него момент. За это, именно за это ценил его мой дед. Вячеслав Андреевич был как бы его духовным сыном».

И в другом письме: «Когда мы с этим дорогим для меня человеком шли по улице, он указывал на тот или иной дом, говорил: вот тут жила старушка такая-то, в таком-то году она умерла, вот тут жила женщина, ее убило молнией, а вот тут живет очень хороший старик, который был некогда мастером на все руки».

После посещения Сергача в 1999 (приезжал на похороны М.А. Громова), встреч с друзьями детства, с красавицей-Явлейкой он писал другу: «По сути дела, я приезжал в Сергач для того, чтобы окончательно проститься с родным городом, еще раз постоять возле того места, где некогда было мое сказочное детство, мой волшебный замок — дедушкин дом».

И с горечью: «Какими чужими все-таки были для меня улицы родного моего города, — они как бы говорили, что меня не помнят, что я им не нужен. Такое ощущение, что и деда моего они слабо помнят. Одна только улица приветливо улыбнулась мне — Ленинская, да и то только той своей частью, где стоит твой дом».

Но не только сладкие воспоминания детства и отрочества, первой любви будил в нем Сергач, было много неприятных и обидных, связанных с арестом деда, разгромом его дома, музея, с принадлежностью его к семье «врага народа».

В одном из писем он иронично пишет: «Если выбирать мировую столицу сплетен, то на первом месте будет Сергач, а Арзамас – на втором. Если в Сергаче мне, к примеру, скажут, что на Марсе строиться филиал Сергачского сахарного завода, а на Венере разводят плантации для свеклы того же завода, я ни капельки не удивлюсь».

Мечтает: «А вокруг так ослепительно бело, будто нет на свете человеческой мерзости, ни подлости, ни запутанности отношений, ни грязи, и так хочется, чтобы отношения людские были белыми и чистыми, как это снег…»

Сетует: «Как жаль, что у нас не было возможности читать Священное писание в юности. Как много это все-таки значит — хорошее религиозное воспитание. Там ответы решительно на все жизненные вопросы».

Из предпоследнего письма: «Вот стараюсь, чтобы была приличная пенсия. А понадобится ли она? Дай Бог, чтобы все же понадобилась. Неужели он близок, конец жизненного пути? Все в руке Божией. Бог ведь и милостивым все же бывает. Как их все-таки не хочется — физических страданий в конце жизненного пути».

Из последнего: «Говоря по секрету, помирать пока не хочется. Авось, как нибудь да выкарабкаюсь. Твой крепко болеющий друг хочет сказать тебе, что помнит тебя, относится к тебе с очень большим уважением — и не переживай очень-то за меня, мне сильно сдается, что какое-то улучшение у меня все-таки будет».

Это было прощание с первой платонической любовью.

Последний раз я видел Александра Леонидовича-младшего на сороковинах по Вячеславу Андреевичу Громову в конце августа 2001 г. Он производил впечатление очень больного человека, но помянуть друга приехал. 29 января 2002 г. его не стало.

Я попросил Марию Александровну нарисовать психологический портрет отца.

«Попробую, хотя это и трудно по многим причинам. Как-то отец про себя говорил: «Я умный дурак». Он в людях разбирался хорошо, пока они вдали, но если они рядом с тобой… «лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии» …

Он был очень сложным человеком. «Сын врага народа» — это наложило отпечаток на всю его жизнь…

В 9-ом классе, чтобы попрактиковаться в немецком, он ходил на строительство «чкаловской лестницы» к пленным немцам. Это был Поступок по тем временам.

Недоедал и недопивал, но покупал приглянувшуюся ему книгу. Если он видел, что кто-то небрежно обращается с книгой, то много нужно было потратить усилий, чтобы вернуть его доброе отношение…

Отец был человеком крайностей, очень сильно любил и так же ненавидел.

Как человек творческий и с богатым воображением, когда рассказывал или писал, немного фантазировал (вспомните рассказ Александра Леонидовича в литературно-краеведческом альманахе «Сергач» — «Градоначальник под ружье медведей призвал».

Война и трудное детство многому его на учили. Умел хорошо готовить, стирать, мыть полы, огородничать и т.д. Был экономен, корректен и вежлив, но к родным был иногда нетерпим. Запретил мне моего сына Феликса звать Феликсом, а велел, как крестили, — Федором.

Он был очень трудолюбив, добросовестен в работе, обладал чрезвычайно тонким чувством юмора.

Мама рассказывала мне, что когда поженились, жили очень бедно, в комнате была кровать, а на стене, вместо ковра, — карта мира. Отец говорил: «Смотри, Тамарочка, к нам клоп из Парижа ползет».

Отношения у нас с ним были непростые в моей юности. Только многое поняв, а, главное, простив ему то, что он нас оставил, мы стали общаться как взрослые люди.

Я помню предпоследний день его жизни. Мы вернулись к нему домой от нотариуса, где оформляли дарственную на дачу. Он долго говорил мне о своей любви ко мне, а когда я уходила, благословил меня. На завтра он умер.

Главное и основное — это то, что отец был творческой личностью, Бог его отметил… Благодаря этому он преодолевал все жизненные коллизии и сохранял себя в творчестве.

Мне его очень не хватает. Еще и потому, что когда мы начинали разговаривать о поэзии, писателях и затрагивали «великие» вечные темы, то небо становилось синей, листва — зеленей, жизнь интересней, душа раскрывалась прекрасному».

Осталась память о нем. Его помнят сергачане Роза Александровна и Светлана Вячеславовна Громовы, Юрий Егорович Горланов, Дина Михайловна Полубесова, Анна Серафимовна Осьминушкина и другие, его коллеги по работе и многие- многие его ученики.

Настоящее мое повествование – тоже в память всех Ященко, в т.ч. и Александра Леонидовича-младшего. Будем надеяться, что его дочь Мария Александровна напишет обо всех Ященко свою книгу. Они достойны людской памяти.

Примечание 1

В.О. Рейтаровский работал в Сергачской больнице с 1929 года, в 1936 (1937) году уехал в г. Шумерля. У меня имеются три фотографии Рейтаровского. Одна — с В.П. Формозовым, вторая — С.Н. Жуковым (работал рентгенотехником), третья, групповая, — с врачебным коллективом Шумерлинской больницы. Умер скоропостижно в 1938 г. в поезде Вурнары — Шумерля, куда ездил к приятелю. Адель Карловна преподавала немецкий язык в школе №1 г. Шумерля. Ася закончила 2-х годичные курсы медсестер и, выйдя замуж за военнослужащего, уехала на Дальний Восток.

Примечание 2

Метта Федоровна Гейльман во время войны, как немка, была выслана в Омскую область на станцию Исыль-Куль. В школе преподавала немецкий язык. Очевидно, коллега по работе Толстовская Н.И. известила о смерти М.Ф Гельман. Вот содержание письма.

«Алик! Называю Вас тем именем, которым Вас называла покойная Метта Федоровна. Извещаю Вас о смерти горячо любимой Метты Федоровны, которая умерла 25 июня 1945 г. Болела она всего две недели воспалением легких, умерла в больнице, но там она не была брошенной. За ней был уход гораздо лучше, чем за остальными, мы же навещали ее два раза в день и носили ей кушать того, чего она только желала. Хоронили ее ученики и учителя с красным флагом, на могиле директор произнесла речь, в которой отзывалась о Метте Федоровне как о хорошем товарище и педагоге. После похорон был устроен обед. Похоронена она с честью. Метта Федоровна Вас очень любила и отзывалась о Вас как об умном и способном мальчике. Перед смертью она сделала распоряжение на ее вещи и просила меня сообщить ее близким, в том числе и Вам, о ее смерти».

Выражаю искреннюю благодарность сотрудникам Сергачского музея Н.И. Солдатовой и С.В. Громовой за предоставленные материалы для написания данного очерка.